E-ID: Totale Überwachung?

Ein digitaler Identitätsnachweis für die Schweiz. Sinnvoll oder ein grosser Schritt in Richtung Überwachungsstaat?

Der Inhalt dieses Blogposts entstand im Rahmen unserer Vertiefungsarbeit "Freiheit im digitalen Zeitalter".

Was ist die E-ID?

Bei der E-ID handelt es sich um einen elektronischen Identitätsnachweis für die Schweizer Bevölkerung. Damit soll es möglich sein, die eigene Identität elektronisch zu belegen. Man kann es sich vorstellen, wie die "normale" ID, jedoch auf dem Smartphone mit einer manipulationssicheren Umsetzung. Damit kann man sich dann beispielsweise beim Alkoholkauf oder der Bestellung eines Strafregisterauszugs ausweisen.

Bereits im Jahr 2021 wurde über eine mögliche E-ID in einer Volksabstimmung abgestimmt. Dabei sollte die Umsetzung durch Unternehmen aus der Privatwirtschaft erfolgen. Diese Abstimmung wurde vom Volk abgelehnt. Inzwischen hat das Parlament den Bundesrat beauftragt, eine neue Lösung zu erarbeiten, welche vollständig vom Staat bereitgestellt wird. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit dieser staatlichen Umsetzung der E-ID. (Schweizer Bundesbehörden, 2024)

Die E-ID wird elektronisch in einer sogenannten «Wallet» auf dem Smartphone gespeichert. Eine «Wallet» kann man sich wie ein Portemonnaie vorstellen, dass sich auf dem Smartphone befindet und worin man, wie bei einem echten Portemonnaie, Bankkarten, Mitgliedschaftsausweise, die ID oder den Führerausweis verstauen kann. Diese Daten werden auf einem speziell für solche Anwendungszwecke entwickelten Sicherheitschip im Smartphone gespeichert, um Missbrauch zu verhindern. Die Wallet, welche vom Bund entwickelt wird, wird oft auch als «Bundeswallet» bezeichnet. Die Beantragung der E-ID geschieht ebenfalls am Smartphone in der Wallet. Dabei wird eine physische Identitätskarte benötigt. Diese muss man einscannen, anschliessend macht man ein Selfie von sich. Diese Daten werden dann an die Prüfstellen der E-ID gesendet, wo überprüft wird, ob das Selfie mit dem Eigentümer der ID übereinstimmt. Wenn alles passt, erhält man die E-ID in die Bundeswallet zugestellt und kann diese sofort verwenden. Alternativ ist die Ausstellung der E-ID auch «offline» im Passbüro möglich, wo auch die physikalische ID ausgestellt wird.

Sobald man eine E-ID besitzt, kann diese dazu verwendet werden, die eigene Identität nachzuweisen. Hauptsächlich wird die E-ID dafür da sein, sich online auszuweisen. Es ist jedoch auch möglich, sich in der analogen Welt auszuweisen, beispielsweise wenn man einen Klub besuchen oder Waren mit einer Altersbeschränkung erwerben möchte.

Künftig sollen mithilfe elektronischer Nachweise weitere Dokumente digital werden, wie der Führerausweis oder Diplome. Die Infrastruktur für solche elektronische Nachweise wird vom Bund bereitgestellt und kann von privaten Unternehmen verwendet werden. Unternehmen und Institutionen, welche diese Infrastruktur verwenden möchten, müssen sich dafür registrieren und eine Gebühr bezahlen. Die Nutzung der E-ID und elektronsicher Nachweise ist für die Bevölkerung kostenlos. Die E-ID wird frühstens ab dem Jahr 2026 als zusätzliche Option zur klassischen ID eingeführt. (Schweizer Bundesbehörden, 2024)

Was ist eine Wallet?

Eine «Wallet» kann man sich wie ein Portemonnaie vorstellen, dass sich auf dem Smartphone befindet und worin man wie bei einem echten Portemonnaie Karten wie die ID oder den Führerausweis verstauen kann.

Funktionsweise der E-ID

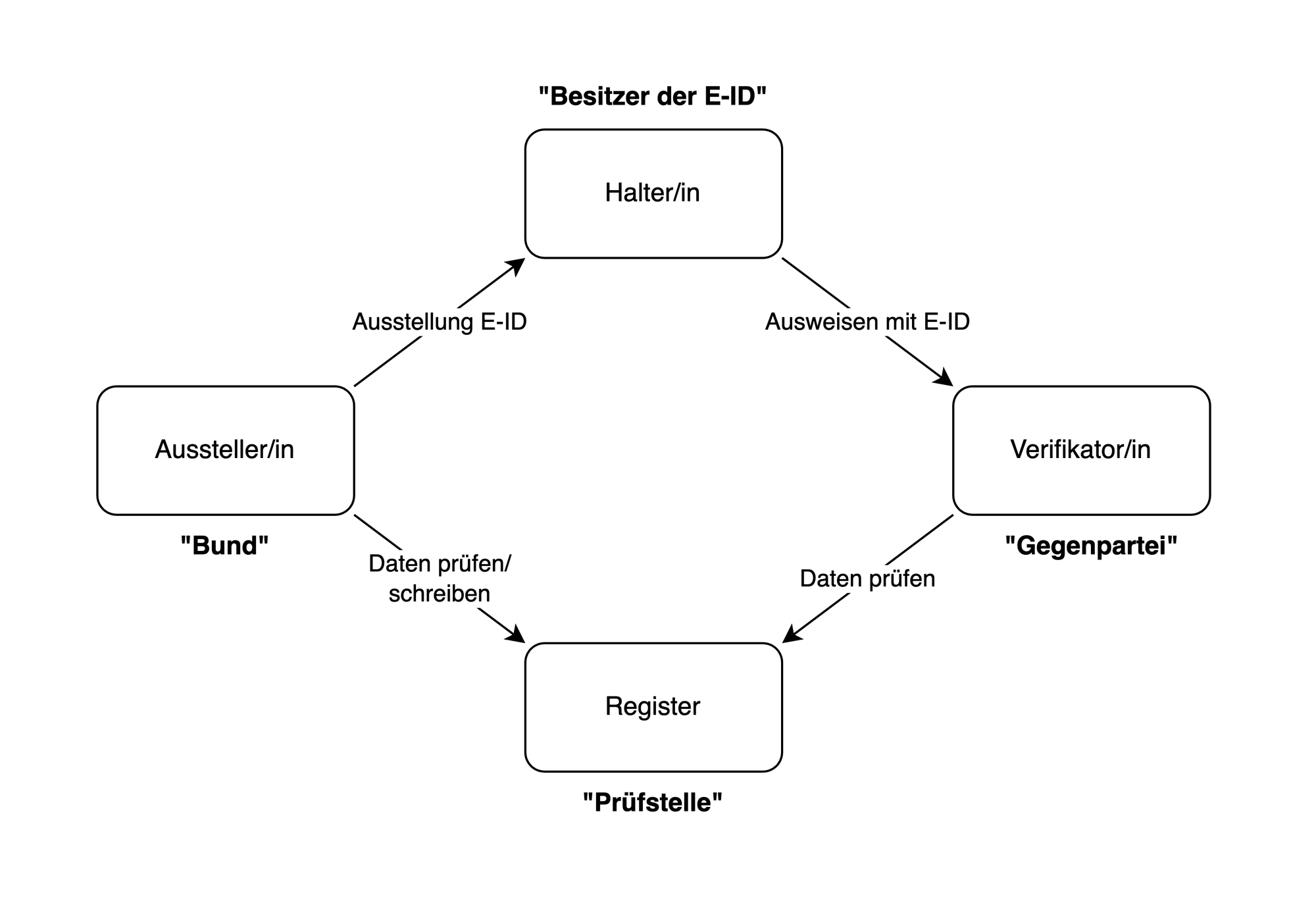

Der Aufbau der Systeme hinter der E-ID wird dezentral aufgebaut. Unter einem dezentralen Aufbau versteht man, dass ein System nicht von einem einzigen Punkt (in der Regel ein Serversystem) abhängig, sondern örtlich verteilt aufgebaut ist und auch noch funktioniert, wenn einzelne Stellen ausfallen. Es geht nicht alles auf einen zentralen Punkt zurück. Somit sind dezentrale Systeme voneinander unabhängig. Ein Beispiel für ein dezentrales System sind E-Mails. Dort gibt es einen einheitlich definierten Standard wie die Technik hinter E-Mails funktioniert, es kann jedoch jeder einen eigenen E-Mail-Server betreiben und E-Mails verschicken, ohne dass man abhängig von anderen ist. Ein ähnliches System soll bei der E-ID verwendet werden, damit die E-ID auch weiterhin funktioniert, wenn die Systeme des Bundes nicht erreichbar sind. Die für die E-ID geplante Architektur heisst «Self-Souvereign Identity» oder kurz SSI. Dieses System besteht aus drei Stellen. Einer Ausstellerin, einer Verifikatorin und dem Halter bzw. Besitzer der E-ID. Die Ausstellerin ist bei der E-ID der Bund bzw. das fedpol, welche die E-ID ausstellt. Die Verifikatorin ist die Gegenpartei, bei welcher man sich ausweisen möchte. Der Halter der E-ID ist der Benutzer selbst, welcher auch die physikalische ID besitzt. Im Fall der E-ID kommt noch eine vierte Stelle dazu, das sogenannte Register. Hier werden kryptografische Daten gespeichert, welche dazu dienen, die Echtheit der Daten zu festzustellen. Diese Register werden von der Ausstellerin und der Verifikatorin verwendet, um zu prüfen, ob die erhaltenen Daten echt sind.

Folgende Abbildung soll den Aufbau der Infrastruktur der E-ID in vereinfachter Form aufzeigen:

Der Halter erhält die E-ID von der Ausstellerin auf sein Smartphone zugestellt (in die Wallet-App). Damit kann sich der Halter bei der Verifikatorin ausweisen, indem er durch das Abscannen eines QR-Codes einen sicheren Kommunikationskanal aufbaut und die angefragten Daten teilt. Anschliessend prüft die Verifikatorin bei dem Register, ob die vom Halter erhaltenen Datei korrekt sind. Wenn die Daten stimmen, kann die Verifikatorin mit ihrer Aufgabe fortfahren, da sie nun weiss, wer der Halter der E-ID ist. Somit ist der Verifikationsprozess der E-ID abgeschlossen.

Einer der Hauptvorteile durch diesen Aufbau ist, dass nur die Daten mit der Verifikatorin geteilt werden, welche der Besitzer der E-ID auch teilen will. Der Besitzer der E-ID hat also die Kontrolle über seine persönlichen Daten. Zum Vergleich: bei der herkömmlichen ID sieht eine Partei, welche die Identität prüft, immer alle Angaben zu einer Person, ob man das will oder nicht. Durch diesen Aufbau ist es jedoch auch notwendig, dass man der Ausstellerin, also dem Bund, beim ganzen Verifikationsprozess vertraut. Ohne dieses Vertrauen funktioniert das Ganze nicht.

Was ist ein Kommunikationskanal?

Unter einem Kommunikationskanal versteht man das Medium bzw. den Weg worüber die Kommunikation zwischen zwei Parteien läuft. Im Fall der E-ID wird eine direkte und sichere Verbindung zwischen beiden Parteien hergestellt.

Was ist Kryptografie?

Bei der Kryptografie geht es darum Informationen zu verschlüsseln/unleserlich zu machen, damit Dritte diese nicht entziffern können. Im Text ist die Rede von kryptografischem Material. Damit sind berechnete Werte gemeint, welche dazu dienen die Echtheit der Daten nachzuweisen.

Unsere persönliche Meinung zur E-ID

Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv mit dem Thema E-ID und digitale Nachweise beschäftigt. Dabei haben wir ein tieferes Verständnis für digitale Nachweise und Identifizierungslösungen aufgebaut. Wie diese technisch umgesetzt werden können, sowie welche sozialen Auswirkungen diese auf eine Bevölkerungen haben. Durch diese tiefe Auseinandersetzung mit der Materie konnten wir uns eine fundierte Meinung zu diesem Thema bilden.

Wir haben festgestellt, dass vielen Leuten das technische Verständnis fehlt, wie eine Lösung für die E-ID umgesetzt werden kann. Zusätzlich wird durch regelmässige Schlagzeilen zu Hackerangriffen das Vertrauen der Menschen in die Digitalisierung geschwächt. So wird die Digitalisierung mit Angst und einer Abneigung verbunden. Wenn man jedoch die technischen Möglichkeiten betrachtet, mit denen eine solche Lösung umgesetzt werden kann, fällt auf, dass die sichere Umsetzung einer elektronischen Identität durchaus möglich ist. Diese Lösungen können sogar in vielerlei Hinsicht sicherer als die klassischen Varianten sein. Daher sehen wir viel Potenzial bei der Umsetzung eines digitalen Identitätsnachweises. Vor allem in Anbetracht des Datenschutzes gefällt uns bei der Umsetzung mit SSI, dass bei einem Identitäts-/ oder Altersnachweis nur die tatsächlich benötigten Angaben übertragen werden. Wir sind davon überzeugt, dass die geplante Umsetzung der Schweiz basierend auf einer Vertrauensinfrastruktur der richtige Weg ist, um die Sicherheit und den Datenschutz zu gewährleisten. Der dezentrale Aufbau sorgt dafür, dass die E-ID auch funktioniert, wenn Teile der Infrastruktur ausfallen oder der Bund angegriffen wird. Ein wichtiger Faktor bei der ganzen Umsetzung ist sicherlich, dass der Quellcode der schweizerischen Umsetzung Open-Source und somit für jeden öffentlich einsehbar ist. Dies schafft Vertrauen und bietet die Möglichkeit, dass jeder Bürger sehen kann, was im Hintergrund abläuft. Auch wenn dafür ein gewisses technisches Know-how benötigt wird, können so allfällige Schwachstellen sowie Möglichkeiten für staatliche Überwachung schnell und unabhängig aufgedeckt werden.

Durch die Entwicklung dieser innovativen Plattform beweist die Schweiz international, dass sie bei der Entwicklung von federführenden Technologien vorne mit dabei ist. Durch den gewählten Open-Source Ansatz ist es leichter, einen einheitlichen, länderübergreifenden Standard zu definieren. Damit werden Reisen mit der E-ID ins Ausland möglich und eine internationale Anerkennung der E-ID wird realistisch. Unserer Meinung nach ist es wichtig, dass die Zusammenarbeit mit anderen Staaten angestrebt wird.

Insgesamt bietet ein digitaler Identitätsnachweis vor allem Vorteile für die Bevölkerung. Er wird einen grossen Einfluss auf die Digitalisierung der Schweiz und somit der Vereinfachung des alltäglichen Lebens haben. Somit unterstützen wir das geplante Vorgehen und werden uns weiterhin über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der E-ID und elektronischen Nachweisen informieren. Es ist wichtig, die breite Masse über das Thema aufzuklären. Damit kann ein Verständnis für die kommende Umsetzung geschaffen werden. Wir finden es wichtig, dass hierfür frühzeitig leicht verständliche Massnahmen ergriffen werden.

Was heisst Open-Source?

Open-Source bedeutet, dass der Quellcode einer Software öffentlich einsehbar ist. Dies schafft Transparenz und die Möglichkeit die Software stetig weiterzuentwickeln. Je nach Lizenz (Nutzungsrecht) kann dieser Code beliebig kopiert, verändert und genutzt werden.

Fazit zur E-ID

Die Recherchen haben gezeigt, dass das Bedürfnis eines digitalen Identitätsnachweises für viele Staaten und Organisationen besteht. Somit wurden weltweit viele Gedanken diesbezüglich gesammelt. Es gibt einige Ansätze, wie so ein System sicher und zuverlässig umgesetzt werden kann. Als am zielführendsten hat sich hierbei der Ansatz SSI (Self-Sovereign Identity) gezeigt, welcher sich mit seinem datenschutzfokussierten Ansatz optimal für solche Anwendungszwecke eignet.

Die Durchführung des Interviews hat sich als eine gute Sache erwiesen, da wir dadurch offene Fragen zur Umsetzung der E-ID in der Schweiz klären und weitere Einblicke in die Umsetzung erhalten konnten. Durch das Befassen mit der Art und Weise, wie die E-ID umgesetzt werden kann, können wir nun die Frage beantworten, ob die kommende E-ID Tür und Tor für staatliche Überwachung öffnet. Da durch die Umsetzung mittels SSI der Bund nicht einmal weiss, wer die E-ID verwendet und wofür, ist eine staatliche Überwachung mittels der E-ID ausgeschlossen.

Quellen - Was ist die E-ID?

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD Elektronische Identität: das E-ID-Gesetz [Online] // Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD . - 16. 11 2024. - https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/themen/abstimmungen/bgeid.html

EJPD - DFJP - DFGP Die staatliche elektronische Identität [Online] // EJPD - DFJP - DFGP (YouTube). - 13. 11 2024. - https://youtu.be/Lqv5kaU_-Hk

Rauschenbach Rolf Interview E-ID [Interview]. - 08. 11 2024.

Schweizer Bundesbehörden Häufig gestellte Fragen [Online] // Elektronische Identität und Vertrauensinfrastruktur. - 13. 11 2024. - https://www.eid.admin.ch/de/faq-d

Quellen - Funktionsweise der E-ID

Bundesamt für Justiz BJ Botschaft zum Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise [Online] // Fedlex. - 16. 11 2024. - 2024. - https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2842/de

Bundesamt für Justiz BJ Diskussionspapier zum «Zielbild E-ID [Online] // Bundesamt für Justiz BJ. - 13. 11 2024. - https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/staatliche-e-id/diskussionspapier-zielbild-e-id.pdf.download.pdf/diskussionspapier-zielbild-e-id-d.pdf.

DB Systel GmbH 265 Sekunden Digital - SSI (Self Sovereign Identity) [Online] // YouTube. - 20. 11 2024. - https://youtu.be/V_j3iNLxG38

DigiKnow Self-Sovereign Identity (SSI) - Kurz erklärt [Online] // YouTube. - 20. 11 2024. - https://youtu.be/ZjSmwDQhHls

Dock Labs AG Self-Sovereign Identity: The Ultimate Guide 2024 [Online] // dock.io. - 17. 11 2024. - https://www.dock.io/post/self-sovereign-identity